Oleh: Muliadi Saleh *)

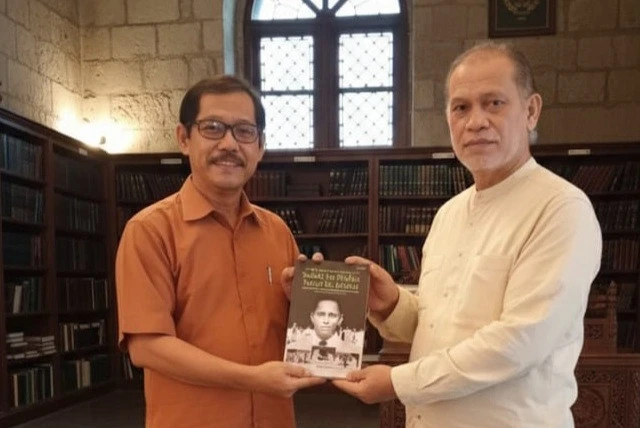

SAYA beruntung mendapatkan hadiah buku “Sekali ke Djogja Tetap ke Djokja” langsung dari cucu Ajoeba Wartabone, Pulu Niode. Selain karena “mengakrabi” buku yang ditulis dengan apik oleh Basri Amin ini, saya juga merasa tertantang untuk menuliskan refleksi pembelajaran penting dari sosok Ajoeba Wartabone, sebab di beberapa kesempatan saya berdialog langsung dengan cucu beliau. Sebuah perjalanan reflektif–kontemplatif, dari Timur untuk Indonesia.

Tahun 1945, Indonesia menulis lembar sejarah baru, mengumandangkan proklamasi kemerdekaan. Namun masa depan republik muda itu masih diselimuti badai. Kabut serangan militer Belanda, tekanan diplomatik asing, dan strategi federalisme yang ingin memecah belah Nusantara. Dalam riuh perebutan pengaruh itu, dari tanah Gorontalo muncul suara yang jernih, tegas, dan berani—Ajoeba Wartabone.

Ia bukan hanya tokoh politik, tapi penjaga nurani bangsa. Dalam Konferensi Denpasar 1946, ketika Belanda berusaha membangun sistem federal, Ajoeba menolak. Dalam Sidang Parlemen Negara Indonesia Timur di Makassar (1947), ia mengucapkan kalimat yang kemudian menjadi zikir sejarah: “Sekali ke Djokja, tetap ke Djokja.”

Kalimat itu bukan sekadar semboyan politik, melainkan sumpah spiritual. Sebuah ikrar kesetiaan kepada cita-cita bersama: Indonesia yang satu, berdaulat, dan bermartabat. Dalam keteguhan Ajoeba, kita menemukan makna ayat Allah: “Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: ‘Tuhan kami adalah Allah’, kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka tidak bersedih hati.” (QS. Al-Ahqaf [46]: 13)

Ajoeba adalah tafsir hidup dari ayat itu. Ia berdiri tegak di tengah badai, memegang janji kebangsaan dengan kesetiaan seorang mukmin. Ia tahu bahwa kemerdekaan bukan sekadar kebebasan dari penjajah, tetapi kebebasan dari rasa takut dan ketundukan pada kepentingan diri.

Buku Ajoeba Wartabone (1894–1957): Sekali ke Djokja Tetap ke Djokja karya Basri Amin tidak hanya menelusuri arsip dan fakta, tetapi juga menyingkap nurani dari seorang pejuang yang berpikir jauh melampaui zamannya. Ia menulis tentang Ajoeba bukan sebagai figur heroik semata, melainkan sebagai penyatu nalar dan nurani. Seorang pemimpin yang menegaskan bahwa nasionalisme sejati tidak lahir dari seruan politik, tapi dari kedalaman spiritual.

Ibarat kereta api, Indonesia Timur adalah gerbong belakang yang kadang terabaikan, hanya fragmen kecil sejarah yang tak penting. Dan memang begitulah sejarah kita, sering berjalan pincang: satu kaki berpijak di pusat, kaki lain tertinggal di pinggiran.

Namun dari Timur, Ajoeba mengajarkan bahwa kesetiaan tidak membutuhkan sorotan. Ia menunjukkan bahwa Indonesia bukan dibangun oleh satu wilayah, melainkan oleh banyak tangan yang bekerja tanpa suara. Seperti firman Allah: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai.” (QS. Ali Imran [3]: 103)

Kesatuan, dalam pandangan Ajoeba, adalah ibadah. Persaudaraan adalah perintah. Dan kemerdekaan adalah amanah ilahiah.

Syeikh Ibn ‘Arabi dalam Fushush al-Hikam menulis: “Setiap tanah memiliki ruhnya. Dan bila ruh itu mengenal Tuhan, tanah itu pun menjadi suci.” Tanah Gorontalo menjadi suci karena ruhnya mengenal Tuhan lewat sosok Ajoeba. Ia menolak tunduk kepada kolonial, menolak dibeli oleh bujuk rayu kekuasaan, dan memilih berjalan di rel kesetiaan. Ia memaknai Indonesia sebagai jalan tauhid — menyatukan yang tercerai, bukan karena politik, tapi karena cinta kepada Tuhan Yang Esa.

Dalam pandangan Jalaluddin Rumi, “Di tempat di mana luka itu berada, di situlah cahaya akan masuk.” Indonesia Timur mungkin adalah kamar gelap di terangnya Indonesia — terpinggirkan dalam sejarah nasional. Namun justru dari sanalah cahaya kesetiaan dan keikhlasan bersinar. Ajoeba adalah pelita dari kamar gelap itu. Ia tidak menuntut panggung, hanya ingin republik tetap utuh. Ia bukan pahlawan yang berteriak, melainkan yang berdoa agar bangsa ini tetap berdiri.

Kini, ketika Indonesia modern kembali diguncang riuh politik, ketimpangan sosial, dan pertikaian kepentingan, kisah Ajoeba Wartabone terasa seperti panggilan spiritual. Ia mengingatkan bahwa nasionalisme tanpa moral hanyalah kesombongan baru, dan kebebasan tanpa cinta hanyalah kehampaan.

Dari Timur, dari jiwa yang pernah berkata “Sekali ke Djokja, tetap ke Djokja”, kita belajar bahwa kesetiaan bukanlah nostalgia, tetapi jalan suci menuju keutuhan. Bahwa cinta tanah air adalah bagian dari iman. Bahwa menjaga republik adalah bentuk zikir kebangsaan.

Ajoeba Wartabone tidak hanya berbicara kepada masa lalunya, tetapi kepada masa depan kita — agar Indonesia tidak sekadar hidup, tapi tetap memiliki jiwa.

*) Muliadi Saleh, Esais Reflektif | Direktur Eksekutif SPASIAL

Penulis Muliadi Saleh menerima buku “Sekali ke Djogja Tetap ke Djokja” dari cucu Ajoeba Wartabone, Pulu Niode, beberapa waktu lalu. (dok pribadi)

Penulis Muliadi Saleh menerima buku “Sekali ke Djogja Tetap ke Djokja” dari cucu Ajoeba Wartabone, Pulu Niode, beberapa waktu lalu. (dok pribadi)