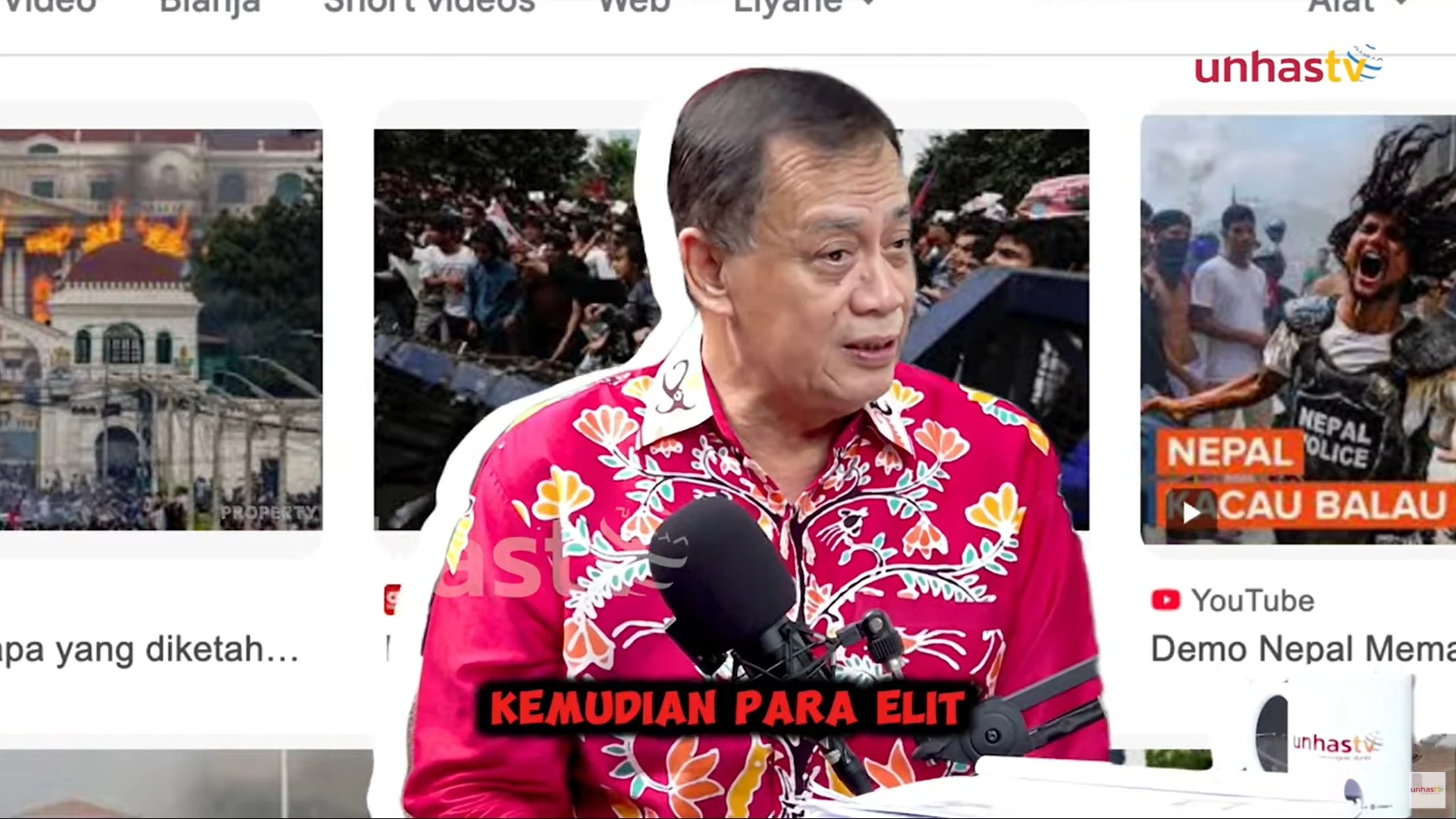

Pakar Komunikasi Politik dan dosen Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin (Unhas) Dr Hasrullah MA. (dok unhas.tv)

Hasrullah kemudian menyebut teori homophily—kecenderungan manusia untuk mencari kesamaan. “Generasi muda memilih karena merasa sama,” katanya, mencontohkan fenomena Pemilu terakhir di Indonesia.

Anak muda tidak lagi melihat ideologi, tetapi narasi. Mereka mencari pemimpin yang “relatable”, yang muncul di feed, berbicara dengan gaya mereka, dan berinteraksi lewat story.

“Barang siapa yang menguasai Gen Z dan milenial, dialah yang menang,” ujarnya mantap.

Data membuktikan, sekitar 55% pemilih Indonesia berasal dari dua generasi ini. Dan lebih dari 80% penduduk Indonesia, yakni angka yang sama dengan Nepal, aktif di media sosial.

Namun, di balik kekuatan besar, selalu ada risiko. Media sosial, kata Hasrullah, bukan hanya mesin demokrasi, tapi juga ladang chaos.

“Masalahnya, tidak semua konten punya filterisasi. Kadang, satu narasi tanpa bukti bisa membakar satu kota,” ujarnya.

Ia menyebut bagaimana “penumpang gelap” sering menyusup di balik gerakan sosial, memanfaatkan keresahan publik untuk kepentingan politik atau ekonomi.

Karenanya, ia menilai peran negara sangat penting. “Kementerian Kominfo dan lembaga digital harus turun ke bawah, beri edukasi,” kata alumnus Universitas Indonesia ini.

Bukan hanya tentang larangan, tapi tentang literasi. Tentang bagaimana masyarakat memahami bahwa hak digital juga berarti tanggung jawab digital.

Narasi sebagai Senjata

Menurut Hasrullah, masalah terbesar bukan pada regulasi, melainkan pada narasi. “Kita sering membangun narasi yang destruktif,” ujarnya. “Padahal, di era pasca-kebenaran seperti sekarang, yang menguasai narasi, dialah yang menguasai arah publik.”

Ia mengingatkan bahwa revisi Undang-Undang ITE harus disertai pendidikan hukum digital agar masyarakat tahu batas antara kritik dan pencemaran nama baik. “Kalau menyerang tanpa bukti, itu bukan aspirasi, tapi fitnah,” tegasnya.

Narasi yang kuat, lanjutnya, harus dibangun di atas teori, data, dan etika. “Kalau mahasiswa mau bicara di ruang digital, bicaralah dengan ilmu,” katanya. “Kutip teori, sajikan bukti. Jadilah influencer yang bertanggung jawab.”

Bagi Hasrullah, kampus punya peran penting dalam membentuk generasi digital yang cerdas. Ia mencontohkan pengalaman pribadinya saat menjadi wakil dekan bidang kemahasiswaan di Unhas.

“Mahasiswa turun ke jalan, tapi kami kawal. Kami pastikan mereka rasional dan tidak anarkis,” kenangnya. “Gerakan itu tetap moral, bukan destruktif.”

Kampus, katanya, adalah benteng terakhir rasionalitas di tengah badai digital. Tempat di mana idealisme dan akal sehat bisa berdialog.

“Gerakan mahasiswa itu harus rasional dan intelektual,” katanya menegaskan. “Kalau tidak, media sosial akan menelan mereka.”

Ketika elite mempertontonkan hedonisme, ketika korupsi dianggap lumrah, ketika jarak antara pemimpin dan rakyat melebar—maka media sosial menjadi ruang pelarian.

Namun ruang pelarian itu bisa berubah jadi ruang pembakaran.

Dari Kathmandu hingga Makassar, dari server Discord hingga timeline Twitter, manusia modern menghadapi paradoks baru: kebebasan yang tak terbatas, tapi juga tak terkendali.

“Wahai negara berkembang,” ujar Hasrullah menutup perbincangan, “belajarlah dari Nepal. Pemerintahan bersih itu bukan hanya janji politik, tapi juga kewajiban moral.”

Karena pada akhirnya, dalam dunia yang dikendalikan algoritma, kebenaran bukan lagi soal siapa yang berbicara paling keras, tapi siapa yang berbicara paling jernih. (*)

-300x200.webp)