Oleh Rusman Madjulekka

“Kenal Dahlan?” tanya seorang kawan pada saya.

“Saya kenal banyak Dahlan. Yang mana?” sahut saya, mencoba mengingat-ingat.

“Itu lho, anggota Dewan Pers baru yang sukses mendamaikan dua kubu PWI,” jawabnya.

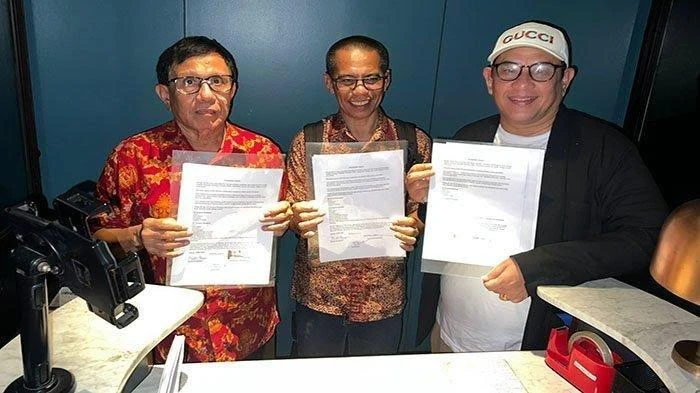

Dua kubu, dua hari. Begitu cepat. Bahkan lebih cepat dari kereta Whoosh. Dahlan Dahi, dilantik sebagai anggota Dewan Pers periode 2025–2028 pada 14 Mei 2025.

Hanya dua hari berselang, ia berhasil mempertemukan dua pihak yang bertikai di tubuh Persatuan Wartawan Indonesia: kubu Hendry Ch Bangun dari hasil Kongres Bandung, dan kubu Zulmansyah Sekedang dari Kongres Luar Biasa.

Saya tak hendak membahas proses negosiasi yang rumit itu—media sudah banyak menuliskannya. Yang menarik justru adalah sosok di baliknya: siapa Dahlan Dahi sebenarnya?

Nama lengkapnya Dahlan Dahi. Ia kini menjabat CEO TribunNetwork (bagian dari Kompas-Gramedia Group), yang membawahi lebih dari 60 platform berita daring dan cetak. Di Dewan Pers, ia dipercaya sebagai Ketua yang membidangi isu digital dan keberlanjutan media.

Dahlan lahir di Wanci, sebuah kota kecil di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Ayahnya seorang imam masjid di kampung. Ia belajar di Universitas Hasanuddin, Makassar, jurusan Ilmu Politik FISIP. Seluruh saudaranya juga kuliah di Unhas. Satu keluarga, satu almamater.

Mengingat Dahlan, saya serasa ditarik ke lorong waktu, ke masa kuliah sekitar 33 tahun silam. Kami satu angkatan, masuk tahun 1990 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya di jurusan Ilmu Komunikasi, Dahlan di Ilmu Politik.

Kedekatan kami bertumbuh karena ruang sekretariat himpunan mahasiswa kami bersebelahan—Kosmik dan Himapol. Letaknya di bawah tangga gedung FIS, yang menghubungkan ke gedung pimpinan fakultas dan Auditorium Baruga AP Pettarani.

Di lorong yang remang-remang itu, kami sering berbagi tawa, cerita, dan diskusi panjang, seperti aktivis mahasiswa pada umumnya.

Saat itu saya sudah aktif di Identitas, koran mahasiswa Unhas. Dahlan, rupanya tertarik. Suatu hari, ia bertanya, “Bagaimana caranya bisa menulis di Identitas?” Saya sarankan magang dulu. Ia setuju, dan memulai dari bawah, tanpa ragu.

Kesan pertama saya: urat takutnya sudah putus sejak dini. Ia selalu kritis di kelas. Saking kerasnya pertanyaan-pertanyaannya, ada dosen yang jengkel dan mengancam tak akan meluluskannya.

Di Identitas, Dahlan sempat menulis berita yang bikin geger. Ia menyoroti dugaan pungutan liar di dua program pendidikan non-gelar Unhas: Fanogis dan Fanoget. Laporan itu menjadi perbincangan hangat.

Tak lama kemudian, dua program itu ditutup. Ia mengguncang bukan hanya karena keberaniannya, tapi karena ia menulis kebenaran dengan data yang kuat.

Memang, Dahlan adalah "pemberontak" dalam arti terbaiknya. Ia melawan setiap ketidakadilan, tanpa peduli siapa yang berkuasa.

Setelah lulus, ia menekuni dunia jurnalistik secara penuh. Dari ruang redaksi Harian Binabaru di Makassar, pindah ke Harian Surya di Surabaya, lalu merantau ke Jakarta. Di sana ia turut membidani lahirnya tabloid politik Bangkit pada era reformasi, dan bersinggungan langsung dengan elite-elite nasional.

“Menjadi wartawan bukan cuma soal mencari dan memberitakan. Yang terpenting adalah membangun karakter yang tangguh dan berpihak kepada publik. Semua itu saya temukan di Identitas. Teman-teman, para senior, mereka adalah jembatan yang membawa saya ke titik ini,” kata Dahlan suatu waktu.

Saya ingat pertemuan kami di Jakarta, jauh setelah masa mahasiswa usai. Zaman sudah berubah. Si “pemberontak” itu tampak lebih tenang. Tidak lagi meledak-ledak. Pandangannya lebih realistis, geraknya lebih strategis. Tapi satu hal tetap tak berubah: keberpihakannya pada integritas.

Dan mungkin itu yang membuatnya bisa mendamaikan dua kutub media yang sempat saling berseberangan: karena ia tahu, bagaimana rasanya berdiri di titik paling sunyi, demi kebenaran.

_5-300x200.webp)