MAKASSAR, UNHAS.TV- Di kafe Sinrilik Tamalanrea yang asri, denting gelas kopi berpadu dengan suara diskusi penuh keprihatinan tentang masa depan Kota Makassar. Pada siang yang hangat ini, tepat 8 November 2025, Prof. Dr. Anwar Daud, SKM., M.Kes., EHS.C.EIA., Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin, memaparkan betapa peliknya keputusan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). “Ini bukan sekadar soal mengubah sampah jadi listrik. Ini soal hidup dan napas orang-orang yang tinggal di seputar pabrik itu,” ujar Prof. Anwar, membuka diskusi yang dipenuhi para aktivis lingkungan dari WALHI dan Aliansi Sero Waste Indonesia.

Dari Gunungan Sampah ke PLTSa: Sebuah Janji Kemanusiaan?

Makassar saat ini sedang menghadapi krisis sampah. Gunungan residu di TPA Antang (Tamangapa) tak lagi sekadar pemandangan terabaikan. Ia jadi sumber penyakit, ancaman air bersih, dan simbol dari kemiskinan manajemen kota. "Bayangkan, anak-anak bermain di sekitar tumpukan sampah yang jadi sarang lalat, tikus, dan nyamuk. Itu seperti hidup di atas bom waktu kesehatan," ujar Prof. Anwar lirih.

Rencana pembangunan PLTSa mengusung narasi penyelamat: mengolah sampah jadi energi yang bermanfaat, menekan bau menyengat, dan mengurangi gas metana yang memicu pemanasan global. "Tapi harga yang harus dibayar bisa jadi nyawa warga," imbuhnya. Ia mengingatkan bahwa di balik cerobong asap pembangkit itu, bersembunyi risiko paparan racun seperti dioksin, furan, hingga logam berat yang perlahan-lahan bisa merusak paru-paru dan darah anak-anak.

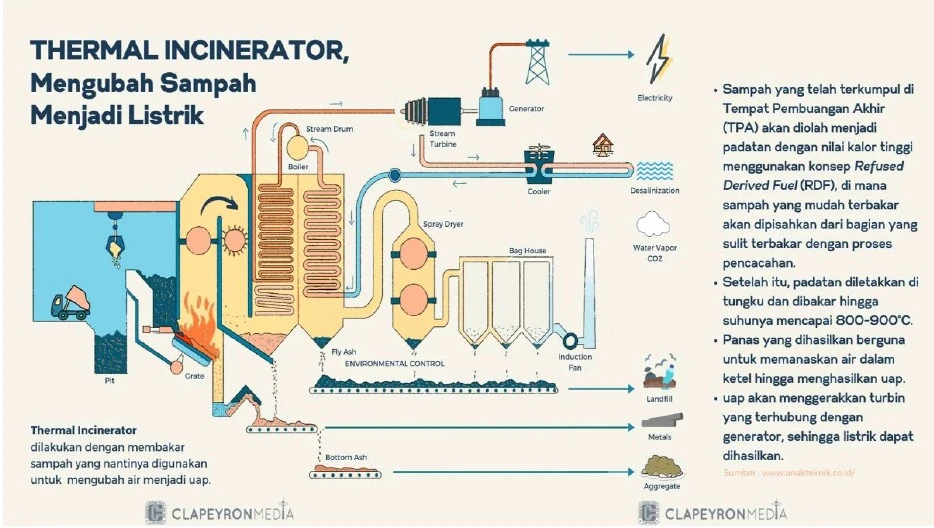

Ilustrasi proses thermal incinerator atau insinerasi termal yang digunakan dalam Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Teknologi ini bekerja dengan cara membakar sampah pada suhu tinggi (800–900°C) untuk menghasilkan uap yang kemudian diubah menjadi listrik melalui turbin dan generator.

Pilihan Sulit: Mau Bersih, Tapi Harus Siap Menanggung Risiko Baru

Menurut Prof. Anwar, “Ini bukan hanya dilema teknis, tapi juga etis.” Ia merinci bahwa jika PLTSa menggunakan teknologi pembakaran (insinerasi), dibutuhkan standar tertinggi—sekelas Jepang atau Eropa—agar polutan bisa diminimalkan. “Kalau kita pilih teknologi murahan, itu namanya memindahkan penyakit dari TPA ke udara,” tegasnya.

Diskusi siang itu pun semakin menghangat saat seorang perwakilan WALHI, Nur Halimah, menimpali: "Ini bukan sekadar soal sampah, tapi keadilan ekologis. Jangan sampai warga miskin jadi korban demi kenyamanan warga kota."

Antang: Solusi atau Tambah Petaka?

Titik lokasi pembangunan jadi perdebatan paling sensitif. Lokasi yang paling efisien adalah TPA Antang yang sudah ada. "Secara logistik benar, tapi secara moral? Kita harus jujur," ujar Prof. Anwar. Antang dikelilingi permukiman padat. Orang tua, anak-anak, bahkan generasi tua hidup dan mati di sana.

“Kalau PLTSa dibangun di Antang, ia mengobati luka lama dengan menimbulkan luka baru,” ucap Ketua Aliansi Sero Waste Indonesia, Arif Rahmadani, yang turut hadir dalam diskusi. Ia mengingatkan bahwa warga yang tinggal di ‘Ring 1’ akan menjadi penanggung risiko polusi udara langsung. Apakah pemerintah siap menjamin perlindungan bagi mereka?

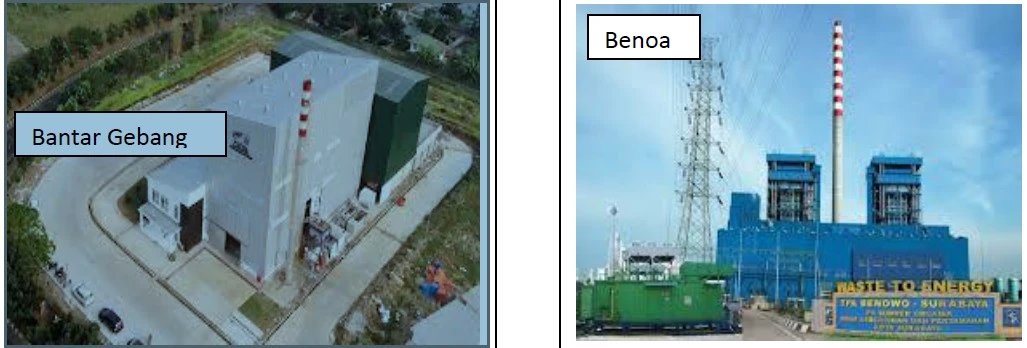

Dua contoh fasilitas PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) di Indonesia: PLTSa Bantar Gebang (Bekasi) dan PLTSa Benowo (Surabaya), yang kerap dijadikan rujukan dalam wacana pembangunan PLTSa di Makassar.

Antara Harapan dan Kewaspadaan: Jalan Tengah yang Tak Mudah

Dalam sesi akhir diskusi 8 November 2025 itu, Prof. Anwar mengajak semua pihak untuk keluar dari dikotomi pro dan kontra. “PLTSa bisa jadi harapan bagi Makassar. Tapi harus dilakukan dengan standar emas. Jika tidak, lebih baik kita pertimbangkan cara lain yang lebih adil dan sehat,” katanya. Ia menekankan pentingnya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang jujur dan transparan, serta adanya sistem monitor kualitas emisi yang bisa diakses publik kapan saja.

Seorang mahasiswa Psikologi Lingkungan Unhas, Iqbal, yang hadir sebagai peserta, menyampaikan kesan mendalam. “Ternyata bukan hanya soal infrastruktur, tapi tentang siapa yang harus menanggung risikonya. Ini bukan cerita statistik, tetapi tentang rasa takut seorang ibu ketika melihat anaknya sulit bernapas.”

Diskusi berakhir, namun percikan dialog itu jelas belum selesai. Seperti kopi yang meninggalkan bekas rasa di lidah, isu PLTSa ini meninggalkan pertanyaan terbuka: Sampah kota ini adalah tanggung jawab bersama. Apakah kita mau membakar masalah atau menyelesaikannya dengan hati?

Makassar butuh solusi, tapi kota ini juga butuh keberanian memilih jalan yang paling manusiawi.(*)

Suasana diskusi terbatas antara Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin, WALHI, dan Aliansi Sero Waste Indonesia membahas rencana pembangunan PLTSa Makassar dari perspektif kesehatan masyarakat, berlangsung di Café Sinrilik, Tamalanrea, 8 November 2025.

Suasana diskusi terbatas antara Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin, WALHI, dan Aliansi Sero Waste Indonesia membahas rencana pembangunan PLTSa Makassar dari perspektif kesehatan masyarakat, berlangsung di Café Sinrilik, Tamalanrea, 8 November 2025.