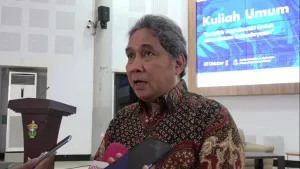

Di sebuah ruang konferensi di KITLV, Leiden, Belanda, pada 25 Januari 2024, Amrullah Amir, Ph.D mempresentasikan hasil risetnya dalam seminar bertajuk “Deer Hunting in South Sulawesi, 1600–1942.”

Di hadapan akademisi Leiden University, University of Amsterdam, National Archive Belanda, serta peserta daring dari Indonesia dan Belanda, Amrullah menggambarkan potret masa lalu yang jauh dari sekadar hobi berburu.

“Perburuan rusa itu bukan soal daging,” katanya. “Ia adalah ekspresi kekuasaan, simbol status, bahkan ruang kompetisi sosial di antara bangsawan.”

Penelitian itu merupakan hasil dari empat bulan penggalian dokumen kolonial dan arsip lokal yang tersimpan di Belanda.

Amrullah, dosen dan Ketua Prodi Magister Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Unhas, mengidentifikasi dua tipe utama perburuan rusa di Sulawesi Selatan: Angolong, perburuan besar-besaran di wilayah kekuasaan kerajaan, dan Ajonga Samara, perburuan rutin yang berkaitan dengan penjagaan wilayah pertanian dan keamanan.

Keduanya tak hanya soal relasi manusia dan hewan, tetapi manusia dan kekuasaan.

Perburuan bukan sekadar kegiatan membidik dan menombak rusa. Ia adalah arena pembuktian diri para bangsawan. Di atas kuda, menelusuri hutan-hutan lebat di dataran tinggi Luwu, Bone, dan wilayah adat lainnya, para raja dan pelatih-pelatih elit memperagakan kekuasaan, kejantanan, dan—yang jarang disebut—daya pikat seksualnya.

Gerak tubuh yang gesit, mata yang jeli membidik rusa, dan kemampuan menaklukkan medan liar menjadi semacam koreografi maskulinitas yang dikagumi sekaligus ditakuti.

Dalam kultur aristokrat Bugis-Makassar, tubuh maskulin yang terampil menaklukkan rusa dibayangkan sebagai tubuh yang juga unggul dalam ranjang dan ruang kepemimpinan.

Ada imajinasi erotik yang melingkupi para pemburu ulung: keberanian, dominasi atas alam, dan kendali atas senjata adalah metafora untuk kendali atas hasrat dan relasi.

Bahkan, dalam sejumlah kisah rakyat yang beredar dari kampung ke kampung, perburuan rusa dikisahkan bukan hanya berujung pada pesta istana, tetapi juga pada malam pengantin.

Mereka yang jago berburu, yang mampu membawa pulang rusa terbesar, akan mendapat tempat khusus di istana. Tidak hanya dalam hierarki politik, tetapi juga dalam kisah asmara.

Dalam sejumlah catatan, disebutkan bahwa keberhasilan dalam perburuan kerap menjadi syarat tak tertulis untuk memperkuat klaim terhadap gelar, wilayah, bahkan pasangan. Di lingkungan istana, seorang pangeran yang menangkap rusa dengan tombak sendiri akan lebih dipandang dibanding pangeran yang hanya menyaksikan dari pelataran.

Ada pula tradisi simbolik di mana kepala rusa dipersembahkan kepada calon mertua atau tokoh senior kerajaan sebagai lambang kesiapan seorang bangsawan muda menjadi pemimpin rumah tangga dan pemimpin komunitas.

Tak jarang, nama-nama bangsawan tercatat dalam lontara bukan karena jabatan administratif semata, tapi karena pernah memimpin perburuan besar yang dikenang lintas generasi. Perburuan menjadi ruang di mana hasrat pribadi dan kepentingan politik melebur.

Dalam kebudayaan Bugis-Makassar masa lampau, keberhasilan di medan perburuan kerap dianggap paralel dengan kecakapan dalam pergaulan sosial dan politik.