Oleh: Muliadi Saleh *)

SEPULUH tahun yang lalu, sekitar tahun 2015, saya berkesempatan mengunjungi Pulau Penyengat — sebuah pulau kecil yang tenang di perairan Riau, tempat sejarah dan hikmah berpadu dalam diam. Di sana, saya bertemu dan berdialog dengan beberapa warganya; mereka bercerita tentang masa, tentang bahasa, dan tentang sosok yang mereka panggil dengan hormat: Engku Raja Ali Haji.

Saya juga sempat menziarahi makamnya. Di antara batu nisan dan harum dupa, saya seperti merasakan kehadiran seorang bijak yang pernah menulis bukan hanya untuk zamannya, tapi untuk seluruh zaman yang akan datang. Dan pagi ini, tiba-tiba seorang sahabat mengirimkan sebuah video tentang beliau — dan hati saya pun bergetar.

Sebagai pengagum Raja Ali Haji dan pencinta tulisan-tulisan sastrawan, saya merasa seperti dipanggil kembali untuk menulis tentangnya. Maka lahirlah tulisan ini — sebuah penghormatan kecil untuk seorang yang telah menulis makna besar tentang hidup, bahasa, dan adab.

Di Pulau Penyengat, ketika fajar menetes di atas selat yang sunyi, gema adzan bertemu dengan desir angin laut. Di sanalah, dua arus besar peradaban bertemu: laut Bugis yang berani dan lembah Melayu yang beradab. Dari pertemuan itu lahirlah seorang yang kelak dikenang bukan hanya sebagai penyair, tetapi sebagai penjaga makna — Raja Ali Haji, cendekiawan agung yang menjahit kembali benang budaya Nusantara dengan tinta ilmu dan hikmah.

Ia lahir sekitar tahun 1808 dari darah Bugis yang mengalir gagah dan jiwa Melayu yang menenun halus adab. Kakeknya, Raja Haji Fisabilillah, adalah pejuang yang gugur di medan perang melawan penjajahan Belanda. Darah perjuangan itu turun padanya, namun bukan lagi dalam bentuk pedang dan perahu perang, melainkan pena dan kitab. Ia memilih jalan ilmu sebagai bentuk jihad — menulis untuk memerdekakan akal dan menuntun budi manusia.

Raja Ali Haji tumbuh dalam pusaran ilmu di Kesultanan Riau-Lingga, sebuah kerajaan yang pada abad ke-19 menjadi mercusuar intelektual di dunia Melayu. Di sana, bahasa, agama, dan sastra hidup dalam napas yang sama. Dan di tengah gelombang itu, ia menulis karya-karya yang menjadi fondasi bagi bangsa yang belum bernama — bangsa yang kelak disebut Indonesia.

Salah satu karyanya yang paling abadi adalah Gurindam Dua Belas (1847). Hanya dua baris per pasal, tapi isinya seakan memuat keseluruhan risalah kehidupan. Gurindam ini bukan sekadar nasihat moral, tapi semacam “konstitusi batin” bagi manusia yang ingin hidup terarah.

Barang siapa tiada memegang agama,

sekali-kali tiada boleh dibilang nama.

Bait itu masih bergetar di ruang waktu kita hari ini, mengingatkan bahwa jati diri bukanlah soal nama dan gelar, melainkan kesetiaan pada nilai dan iman.

Namun, Raja Ali Haji tidak berhenti di ranah sastra. Ia juga menulis Kitab Pengetahuan Bahasa (1859), kamus pertama yang menata bahasa Melayu secara sistematis dan ilmiah. Dalam karya inilah kita melihat seorang visioner — seorang yang memahami bahwa bahasa adalah rumah bagi peradaban. Melalui bahasa, manusia membangun logika, menumbuhkan perasaan, dan memelihara adab.

Bahasa, dalam pandangannya, bukan sekadar alat komunikasi, melainkan wadah moral dan kebijaksanaan. Karena itu, baginya, kesantunan berbahasa adalah bagian dari kesantunan berpikir. Ia menulis bukan untuk kemewahan kata, tapi untuk menegakkan martabat akal.

Maka tidak berlebihan bila ia disebut Bapak Bahasa Indonesia, karena bahasa baku yang ia susun — bahasa Melayu Riau — kelak menjadi akar dari bahasa persatuan kita. Dari Pulau Penyengat yang tenang, gema bahasanya mengalir ke Batavia, ke Sumatra, ke seluruh kepulauan — menjadi suara bersama bangsa yang sedang mencari dirinya.

Namun, Raja Ali Haji lebih dari sekadar ahli bahasa. Ia adalah filsuf kebudayaan yang memandang peradaban bukan dari batu dan istana, tapi dari cara manusia menjaga budi dan pekerti. Dalam pikirannya, ilmu tanpa adab adalah bara tanpa nyala. “Yang berilmu harus beriman, yang berkuasa harus adil,” tulisnya, menegaskan hubungan erat antara etika, pengetahuan, dan kekuasaan.

Di tengah derasnya arus modernitas, pesan Raja Ali Haji terasa kian relevan. Kita menyaksikan zaman yang fasih berbicara tapi sering kehilangan makna. Dunia yang cepat menulis, namun jarang menimbang. Di situ, Gurindam Dua Belas menjadi cermin bagi manusia masa kini — agar kita tak hanya pandai berpikir, tetapi juga bijak merasa.

Raja Ali Haji mewariskan lebih dari sekadar buku. Ia meninggalkan kesadaran kultural bahwa bahasa, agama, dan adat adalah tiga tungku yang menyalakan api peradaban Nusantara. Ia meyakini bahwa kemajuan tidak boleh memutus akar, sebab dari akar itulah tumbuh pohon yang kuat. Dan akar itu, bagi kita, adalah bahasa yang santun, budi yang luhur, dan iman yang teguh.

Kini, lebih dari seabad setelah wafatnya di Pulau Penyengat, namanya masih disebut dengan hormat. Di setiap upacara bahasa, di setiap ruang pelajaran sastra, di setiap renungan tentang jati diri bangsa — suara Raja Ali Haji bergema pelan, namun dalam. Ia tidak hanya menulis sejarah, tapi menulis arah.

Sebagaimana laut yang melahirkan gelombang, dari darah Bugis-Melayu itu mengalir semangat untuk berani sekaligus beradab. Dari pulau kecil di selatan, ia menyalakan cahaya besar: bahwa kemajuan tanpa adab adalah kehilangan makna, dan bahasa tanpa iman hanyalah gema tanpa jiwa.

Dan mungkin, bila malam turun di atas Pulau Penyengat, suara ombak masih membawa bisikannya:

“Jadilah manusia yang tahu bahasa hati, dan berhati dalam berbahasa.”

*) Muliadi Saleh

Penulis dan pemerhati kebudayaan, tinggal di Makassar. Aktif menulis esai reflektif tentang kemanusiaan, kebudayaan, dan pemberdayaan di berbagai media.

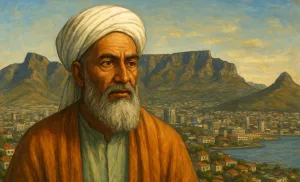

Raja Ali Haji, cendekiawan agung berdarah Bugis. (illustrasi)

Raja Ali Haji, cendekiawan agung berdarah Bugis. (illustrasi)

-300x225.webp)

-300x188.webp)

-300x200.webp)