Oleh: Yusran Darmawan

Pagi yang lembap di Sorawolio, Kota Baubau, Buton. Jalan-jalan utama belum ramai, tapi dari kejauhan terlihat papan penunjuk jalan yang berbeda dari biasanya.

Tulisan “Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin” tercetak jelas dengan huruf Latin, namun tepat di bawahnya tersusun karakter-karakter asing. Lengkung, garis, dan kotak-kotak kecil yang membentuk aksara Korea, Hangeul.

Di kota yang selama ini dikenal lewat jejak Kesultanan Buton dan benteng terluas, pemandangan itu terasa janggal sekaligus eksotis. Sopir angkot, pedagang pasar, hingga pelancong yang baru datang kerap menoleh dua kali.

Ada yang sekadar tersenyum heran, ada pula yang mengabadikannya lewat kamera ponsel. Tidak sedikit pula influencer dan wisatawan muda sengaja datang ke Sorawolio hanya untuk berpose di depan papan itu, menjadikannya semacam ikon baru: potongan kecil Korea di jantung Sulawesi Tenggara.

Bagi warga setempat, papan itu lebih dari sekadar petunjuk arah. Ia menjadi penanda bahwa sebuah bahasa lokal, bahasa Cia-Cia, sedang berusaha menegaskan eksistensinya di tengah dunia yang kian mendesak untuk seragam.

Di sinilah kisah itu dimulai, dan di sinilah Seung-won Song, seorang peneliti dari Hankuk University of Foreign Studies, Korea Selatan, menemukan alasan untuk datang.

Alumnus program doktor di Ohio University ini penasaran bagaimana sebuah komunitas di pinggiran Nusantara bisa memutuskan untuk menulis bahasanya dengan alfabet asing.

Dari papan nama jalan hingga ruang kelas di sekolah dasar, Song mencatat fenomena yang kelak ia rumuskan dalam penelitiannya: “Being Korean in Buton? The Cia-Cia’s Adoption of the Korean Alphabet and Identity Politics in Decentralised Indonesia”, dimuat di jurnal KEMANUSIAAN: The Asian Journal of Humanities, Volume 20, Nomor 1 (2013),

Jejak Penelitian di Pinggiran Nusantara

Song datang dengan sudut pandang peneliti yang tajam. Ia menemukan bahwa penggunaan Hangeul di Baubau bukan sekadar eksperimen linguistik, melainkan perpaduan politik lokal, aspirasi global, dan keinginan komunitas kecil untuk tetap terdengar di tengah pusaran globalisasi.

“Adopsi Hangeul oleh Cia-Cia bukan hanya soal menyelamatkan sebuah bahasa, melainkan juga tentang bagaimana mereka menegosiasikan kekuasaan dalam Indonesia yang terdesentralisasi,” tulis Song.

Kalimat itu menegaskan bahwa peristiwa di Baubau tidak bisa hanya dibaca sebagai upaya linguistik, melainkan juga sebagai manuver politik di era pasca-Suharto. Desentralisasi memberi ruang bagi daerah untuk menegosiasikan identitas mereka. Dalam konteks ini, Hangeul menjelma menjadi simbol tawar menawar kekuasaan.

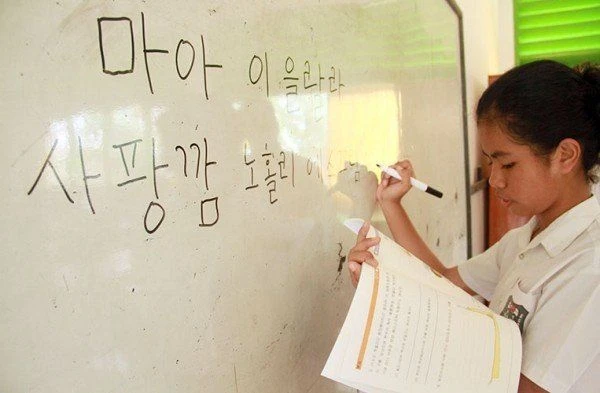

Siswa SD sedang belajar menulis aksara Korea

Elite lokal memanfaatkan momentum itu untuk menunjukkan bahwa mereka tidak lagi sekadar ekor kebijakan Jakarta. Dengan Hangeul, mereka mengirim pesan: Buton punya cara sendiri untuk dikenal dunia.

Sementara itu, masyarakat Cia-Cia melihat kesempatan ini sebagai bentuk “emansipasi kultural.” Bahasa mereka yang selama ini tak punya sistem tulisan kini memperoleh wadah, bahkan pengakuan simbolik di mata internasional.

Antara Politik Lokal dan Harapan Global

Song mencatat bahwa adopsi Hangeul juga sarat dengan kepentingan politik. Pemerintah Kota Baubau kala itu memandang proyek ini sebagai etalase internasional, bahkan bermimpi menjadikan kota itu sebagai pusat Provinsi Buton Raya.

“Para elite lokal melihat Hangeul bukan hanya sebagai sarana pelestarian budaya, melainkan juga sebagai alat untuk keuntungan ekonomi dan politik,” tulis Song.

Di sisi lain, gelombang budaya Korea (Hallyu) membuat Hangeul terasa modern dan bergengsi. Banyak generasi muda Baubau kini secara antusias belajar bahasa Korea di sekolah-sekolah menengah.

.webp)