*) Muliadi Saleh

ADA tokoh-tokoh yang hidup melampaui batas usianya, melintasi ruang dan zaman, menjelma dan menetap dalam ingatan umat. Syekh Yusuf Al-Makassari adalah salah satu dari sedikit sosok itu.

Namanya tumbuh dari tanah Gowa, terhenti di banyak pelabuhan, diasingkan ke berbagai negeri, namun kisahnya tak pernah benar-benar berhenti. Seakan setiap generasi mendapat giliran untuk membuka kembali bab-bab yang tertinggal, menafsir ulang hikmah yang ditinggalkan, dan menemukan dirinya sendiri dalam jejak sang ulama pengembara itu.

Perjalanannya bukan sekadar lintasan sejarah, tetapi lintasan makna. Di setiap tanah tempat ia singgah—dari Makassar, Aceh, Yaman, hingga Afrika Selatan—Syekh Yusuf meninggalkan keteladanan yang tumbuh dari kesabaran, ilmu yang dipadukan dengan akhlak, dan keberanian untuk tetap teguh ketika kekuasaan mencoba merenggutnya dari jalan kebenaran.

Itulah sebabnya, cerita tentang dirinya tidak pernah usai. Ia selalu menemukan cara untuk kembali menjadi relevan, kembali menjadi cahaya yang menyala dalam ruang-ruang gelap kehidupan kita hari ini.

Ada nama yang, ketika diucapkan, seakan membawa kita berjalan jauh melewati gelombang sejarah; melintasi Makassar yang lembab oleh angin laut, Banten yang keras oleh intrik politik, Ceylon yang sunyi, hingga Cape Town yang jauh dan asing. Nama itu adalah Syekh Yusuf al-Makassar. Satu-satunya ulama Nusantara yang hidupnya seperti garis panjang yang menyeberangi empat benua tanpa pernah kehilangan arah.

Lahir sebagai bangsawan Gowa pada 1626, ia tumbuh dalam tradisi pelaut dan pejuang, namun hatinya condong pada cahaya pengetahuan. Seperti ada nyala yang memanggilnya dari kejauhan, membuatnya berangkat dalam usia yang terlalu muda untuk meninggalkan kampung halaman—18 tahun—namun cukup dewasa untuk memahami bahwa ilmu adalah bekal perjalanan yang lebih lama dari hidup itu sendiri.

Ia naik kapal Melayu dari Somba Opu, singgah di Banten, lalu ke Aceh. Di sana ia bertemu Syekh Nuruddin ar-Raniri, menerima ijazah Qadiriyah, sebelum melanjutkan langkah ke Yaman, Makkah, Madinah, hingga Syam.

Dua puluh tahun ia habiskan menjadi murid dari para guru besar yang namanya diabadikan dalam langit ilmu Islam. Dari mereka, ia menerima banyak tarekat: Naqsyabandiyah, Syattariyah, Ba’alawiyah, Qadiriyah, Khalwatiyah—semuanya tidak membuatnya elitis, justru membuat jiwanya semakin lapang.

Di Masjidil Haram ia mengajar. Di kalangan jamaah Jawi namanya menghias majelis. Ia adalah anak tanah timur yang datang jauh-jauh untuk mencari ilmu, lalu kembali membawa keluasan yang sulit ditandingi oleh siapa pun pada zamannya.

Mufti Banten yang Membayar Kesetiaan dengan Pengasingan

Ketika pulang ke Nusantara, Yusuf memilih bermukim di Banten, menikahi putri Sultan Ageng Tirtayasa, dan diangkat sebagai mufti kerajaan. Dua puluh tahun ia menjadi guru bagi sultan dan rakyat, menjadi pembimbing bagi para sufi dan penuntut ilmu.

Namun sejarah tidak pernah membiarkan orang besar berjalan tanpa ujian. Ketika Banten dilanda perang saudara—Sultan Ageng melawan Sultan Haji yang membelot ke VOC—Syekh Yusuf memihak kepada yang dikhianati.

Ia turun ke hutan-hutan, memimpin perang gerilya, berbulan-bulan menembus semak dan sungai. Nama Yusuf menjadi bayang-bayang yang membuat Belanda gelisah; strategi dan karismanya menjadikannya duri dalam daging kolonial.

Sampai akhirnya, demi menyelamatkan putrinya yang dijadikan umpan, ia menyerahkan diri. Kekalahan itu bukan keruntuhan. Itu hanya pintu menuju takdir berikutnya.

Belanda mengasingkannya ke Ceylon, berharap suaranya hilang. Namun Yusuf justru kembali menulis, mengajar, membimbing para pencari spiritual. Ketika pengaruhnya di Ceylon tetap saja meluas, ia dipindahkan lebih jauh lagi: Cape Town, ujung selatan Afrika.

Di sana, dalam tanah asing, ia menanam sesuatu yang tidak pernah diprediksi kolonial: peradaban.

Masjid-masjid kecil tumbuh dari ajarannya, tradisi Islam Cape Malay mengakar dari tangannya, dan komunitas Muslim Afrika Selatan menyebutnya sebagai bapak spiritual mereka. Bahkan Nelson Mandela, tokoh besar abad ini, pernah menyebutnya sebagai “putra Afrika, pejuang teladan”.

Dalam kesunyiannya di pembuangan, Yusuf justru menjadi lebih besar dari apa pun yang pernah dibayangkan VOC.

Jejak Ulama Besar yang Diganggu Mitos

Sejarah mencatat bahwa setelah ia wafat di Cape Town tahun 1699, Belanda menyebarkan cerita-cerita mistis tentang dirinya—terbang di udara, berjalan di atas lautan—semua dimaksudkan untuk menutupi fakta bahwa ia adalah pemikir brilian, pejuang gagah, dan ulama besar yang ditakuti.

Padahal jejaknya lebih besar dari mitos. Ia menulis 29 risalah tentang tasawuf, banyak di antaranya masih terselip di gudang-gudang sejarah; terlantar, tak tersentuh, seakan menunggu bangsanya sendiri untuk membacanya kembali.

Enam tahun setelah wafat, jasadnya dipulangkan ke Lakiung. Kini ia memiliki dua makam yang sama-sama ramai diziarahi—tanda bahwa hidupnya memang tidak pernah betul-betul terikat pada satu tanah.

Membaca kembali jejak Syekh Yusuf adalah seperti menelusuri garis panjang yang menghubungkan timur dan barat, pusat dan pinggiran, spiritualitas dan perjuangan. Ia bukan hanya ulama. Ia adalah perjalanan itu sendiri—pergerakan, pengembaraan, keteguhan, dan pengabdian.

Syekh Yusuf al-Makassari, sang sufi dari timur yang cahayanya tak pernah padam, yang ceritanya takkan pernah menemui akhir bahkan setelah tiga abad ia pergi dari dunia. (*)

*) Penulis adalah Esais Reflektif dan Direktur Eksekutif Lembaga SPASIAL

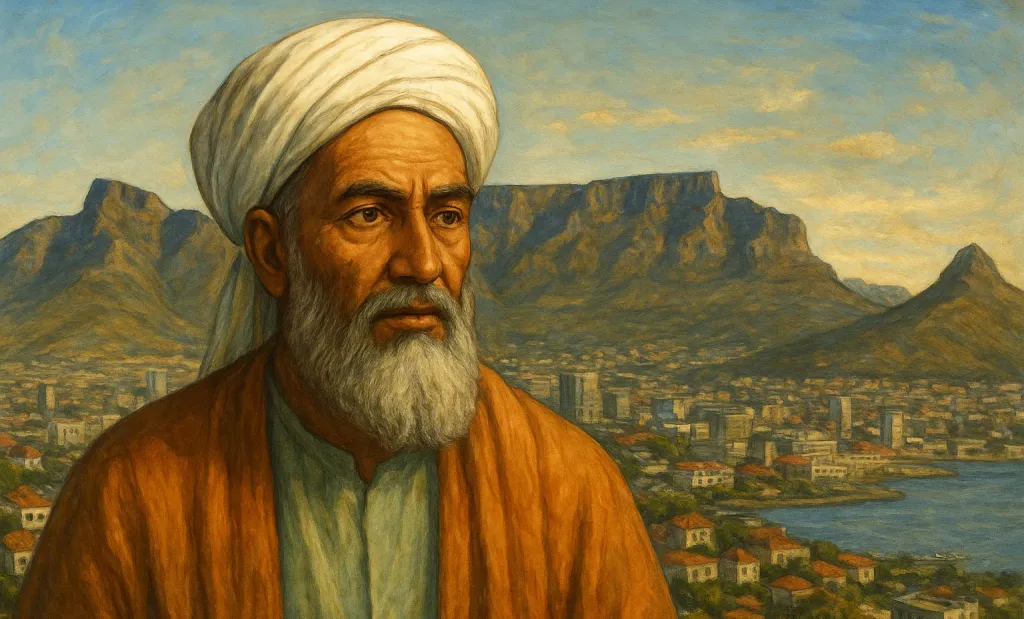

Syekh Yusuf Al Makassari dengan latar belakang di Cape Town, Afrika Selatan. (ilustrasi cgpt)

Syekh Yusuf Al Makassari dengan latar belakang di Cape Town, Afrika Selatan. (ilustrasi cgpt)

-300x200.webp)

-300x200.webp)

-300x169.webp)