.webp)

“Jika air kencing sudah berwarna hitam,” tulisnya mengutip kisah Kadiroen, “itu pertanda ajal tinggal menunggu jam.” Di balik kekejaman malaria dan isolasi, tumbuh pula solidaritas dan gagasan tentang kebebasan yang kelak melahirkan republik.

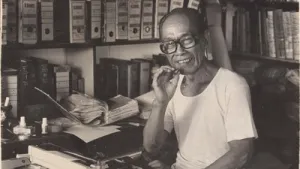

Susanto selalu tertarik pada bagian-bagian kecil yang sering diabaikan dalam buku sejarah—detail sosial yang justru menghidupkan manusia di balik peristiwa besar.

Di Boven Digoel, misalnya, ia menyoroti struktur sosial yang terbentuk secara tidak resmi di antara para tahanan politik. Mereka terbelah menjadi dua golongan: Werkwilligen, yakni mereka yang bersedia bekerja untuk administrasi kolonial dengan imbalan uang dan fasilitas tambahan, serta Natura, kelompok yang menolak bekerja sama dan hidup hanya dari jatah bahan mentah: beras, garam, dan sedikit lauk-pauk, yang diberikan pemerintah.

Bagi banyak sejarawan, pembagian itu mungkin tampak teknis. Tapi bagi Susanto, di situlah pergulatan ideologis dan moral para Digulis menemukan wujud paling konkret. “Di penjara,” tulisnya, “bahkan nasi dan pekerjaan pun bisa menjadi pilihan politik.”

Ia pun mengaitkan pilihan moral itu dengan sosok Mohammad Hatta. Dalam catatan Kadiroen, Hatta memilih menjadi Natura, menolak segala bentuk kerja sama, meski harus hidup dalam kesederhanaan ekstrem. “Pilihan Hatta bukan soal logistik,” tulis Susanto. “Itu adalah sikap ideologis. Di tengah penjara dan malaria, ia tetap ingin menjadi manusia yang merdeka.”

Bagi Susanto, momen itu adalah simbol kecil tapi penting dari sejarah Indonesia: bahwa kebebasan tidak selalu diraih di medan perang atau ruang sidang, melainkan dalam keputusan-keputusan senyap yang lahir di tempat terasing seperti Digul. “Di sinilah republik itu lahir,” tulisnya, “bukan dari senjata atau pidato, tapi dari kemampuan manusia untuk tetap bermartabat ketika seluruh dunianya dirampas.”

Kini, saat ia kembali menjejakkan kaki di tanah yang dulu disebut kamp kematian pelan-pelan, semua catatan itu terasa hidup kembali. Di depan reruntuhan barak Tanah Merah, ia membayangkan Kadiroen sedang membangun rumah kayu sederhana bersama istrinya. Di ujung kamp, mungkin Hatta sedang menulis catatan hariannya. Di balik semak yang menelan jalan setapak, sisa menara pengawas masih berdiri seperti bayangan masa lalu yang enggan hilang.

“Ini bukan sekadar bangunan,” ujar Susanto kepada timnya. “Ini cermin dari luka kolektif bangsa.”

Pemugaran yang akan ia dampingi bukan sekadar proyek pelestarian benda, melainkan juga pekerjaan memori. Ia ingin Boven Digoel menjadi situs ingatan kebangsaan, tempat generasi muda belajar bahwa kemerdekaan bukan datang dari meja perundingan, melainkan dari penderitaan mereka yang diasingkan dan dilupakan.

***

Di malam terakhir di Tanah Merah, sebelum kembali ke Jakarta, Prof. Susanto menulis beberapa baris catatan di buku lapangannya. “Boven Digoel,” tulisnya, “adalah sejarah yang tidak ingin mati.” Ia percaya, selama masih ada yang mengingat, penjara ini akan tetap bernapas—bukan sebagai simbol kekejaman, melainkan keteguhan manusia melawan ketidakadilan.

Ketika fajar menyingsing di atas Sungai Digul, kabut perlahan terangkat. Di balik sinar lembut pagi Papua Selatan itu, sejarawan senior itu tersenyum kecil. Mungkin ia melihat sesuatu yang tak terlihat orang lain: bayangan para Digulis yang diam-diam masih berjaga di antara pohon sagu, menunggu namanya disebut kembali dalam sejarah yang utuh.

-300x169.webp)