UNHAS.V - Di ruang yang sunyi, layar ponsel menyala. Notifikasi berdenting, wajah-wajah bahagia berjejer dalam bentuk feed. Namun di balik senyum digital itu, ada kegelisahan yang tak terucap.

Mereka disebut Generasi Emas—anak muda yang diharapkan membawa Indonesia menuju kejayaan 2045. Tapi ironisnya, mereka juga dijuluki Generasi Cemas.

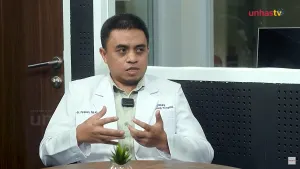

Fenomena ini menjadi sorotan dalam program siniar Unhas sehat Unhas TV yang menghadirkan, dr Andi Suheyra Syauki MKes SpKJ Subsp-BP(K), psikiater dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.

Dialog itu menyingkap wajah lain dari generasi yang tumbuh bersama internet, sekaligus terperangkap di dalamnya.

“Gen Z lahir di antara 1997 hingga 2012, di masa ketika internet sudah menjadi bagian hidup,” ujar dr. Suheyra membuka percakapan.

“Masalahnya, mereka belum bisa memfilter semua yang masuk dari internet. Di situlah kerentanannya,” tambah Konsultan Psikiatri Biologi dan Psikofarmakologi ini.

Bagi sebagian besar Gen Z, dunia maya bukan sekadar hiburan. Ia adalah ruang eksistensi, cermin, dan panggung validasi. Namun, arus informasi tanpa saring itu juga menjadi bumerang.

Dari perbandingan sosial hingga paparan berita buruk, dari konten motivasi semu hingga tekanan pencapaian instan, semuanya menggempur batin mereka setiap hari.

Dokter Suheyra menyebutnya sebagai multifaktorial stressor—gabungan dari tekanan sosial, ekspektasi diri, pola asuh, dan pengaruh digital yang membuat Gen Z rentan terhadap gangguan seperti kecemasan (anxiety), burnout, dan narcissistic personality disorder (NPD).

Burnout, kata dokter Suheyra, adalah stres kronis akibat tekanan pekerjaan atau akademik yang tak tertangani. “Awalnya ada fase excited, penuh motivasi dan target,” ujarnya. “Namun kalau stres ringan tidak diatasi, ia berubah jadi stres kronis, lalu menjadi burnout.”

Fenomena ini kini tak hanya terjadi di kantor. Mahasiswa dan pelajar pun banyak yang mengalaminya.

Generasi yang tumbuh dengan kemudahan seperti akses cepat, layanan instan, dan segala yang “klik dan jadi”, sering kali tak siap menghadapi kegagalan pertama mereka. “Mereka ingin semua cepat,” katanya lirih. “Begitu ada kendala, mereka mudah drop.”

Seakan hidup berubah menjadi perlombaan tanpa garis finis. Target akademik, prestasi sosial, pencapaian finansial di usia muda, semuanya menumpuk di pundak yang masih belajar menyeimbangkan diri.

“Mereka lahir dengan segala kemudahan, tapi juga dengan beban ekspektasi yang besar,” kata dokter spesialis kedokteran jiwa itu.

Narsisme dan Krisis Identitas

Di sisi lain, muncul fenomena yang lebih halus tapi berbahaya yakni gangguan kepribadian narsistik (NPD). “Semua orang punya sisi narsis, itu normal,” jelas dr. Suheyra.

“Tapi ketika seseorang merasa selalu superior, manipulatif, dan tidak menyadari dirinya bermasalah, itu baru gangguan,” jelasnya.

Ironisnya, media sosial memperkuat pola ini. Platform seperti TikTok dan Instagram memberi ruang bagi individu untuk membangun citra sempurna dan menilai dirinya berdasarkan likes atau followers.

“Orang dengan NPD tidak sadar dirinya sakit,” lanjutnya. “Yang sadar biasanya lingkungan: pasangan, teman, atau keluarga.”

Di sinilah paradoks Gen Z muncul dengan jelas: mereka generasi paling terbuka soal kesehatan mental, tapi juga paling sering terjebak di dalamnya. Mereka mencari informasi lewat internet, namun sering kali berakhir pada self-diagnosis yang keliru.

“Banyak yang datang setelah mencoba mendiagnosis diri lewat media sosial,” katanya. “Ada yang bahkan sudah mencoba obat sendiri sebelum akhirnya ke psikiater.”

Sementara itu, membicarakan psikiater di Indonesia masih sering berhadapan dengan stigma. Banyak yang takut dianggap “gila” atau khawatir akan kecanduan obat.

Padahal, menurut dr. Suheyra, obat psikiatri tak berbeda jauh dengan obat untuk penyakit fisik seperti hipertensi atau diabetes. “Kalau otak tidak bisa menyeimbangkan sendiri, obat membantu menstabilkan,” katanya.

Namun stigma membuat banyak pasien datang terlambat. “Padahal makin cepat ditangani, makin besar kemungkinan pulih.”

Sayangnya, sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa gangguan mental bisa disembuhkan hanya dengan “semangat” atau “berdoa lebih banyak.” Padahal, ia membutuhkan pendekatan ilmiah, terapi psikologis, dan dukungan sosial yang kuat.

Parenting: Seni Mendengar, Bukan Hanya Bicara

>> Baca Selanjutnya, psikiater dari FK Unhas 1-1024x576.webp)