oleh: Yusran Darmawan*

Purbaya Yudhi Sadewa baru saja dilantik sebagai Menteri Keuangan. Bukan dari Fakultas Ekonomi, melainkan lulusan Teknik Elektro ITB. Nama ini melengkapi daftar panjang alumni teknik yang kini mengisi kursi penting dalam Kabinet Prabowo Subianto.

Ada Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan lulusan Fisika Nuklir ITB. Ada Brian Yuliarto, Mendikti, sarjana Teknik Fisika ITB. Ada Dody Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum, insinyur perminyakan ITB. Ada pula Yassierli, Menteri Tenaga Kerja, lulusan Teknik Industri ITB.

Fenomena ini bukan kebetulan. Di baliknya ada pola panjang: semakin banyak insinyur yang menempati posisi strategis di ranah non-teknik, yakni politik, birokrasi, hingga ekonomi.

Dan sebenarnya, akar tradisi ini bisa ditarik jauh ke belakang: Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, adalah seorang insinyur teknik sipil lulusan Technische Hoogeschool te Bandoeng (kini ITB).

Soekarno adalah bukti awal bahwa insinyur bukan hanya membangun jembatan dan gedung, tetapi juga merancang jalan politik dan membangun bangsa.

Pola Pikir Sistemik: Negara sebagai Rangkaian Mesin

Pendidikan teknik menanamkan disiplin untuk melihat dunia sebagai sistem yang kompleks. Setiap persoalan didekati dengan cara membongkar komponen, mencari relasi sebab-akibat, lalu merancang solusi yang efisien.

Di ruang kuliah, mahasiswa teknik terbiasa menghadapi soal yang tak pernah sederhana. Mereka belajar bahwa sebuah jembatan tidak hanya berdiri di atas beton dan baja, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas tanah, kondisi cuaca, beban kendaraan, hingga pola arus lalu lintas.

Sebuah rangkaian listrik tidak hanya soal kabel dan arus, tetapi juga tentang ketahanan material, kebutuhan daya, bahkan potensi risiko ketika terjadi korsleting.

Pendekatan ini melatih mereka untuk berpikir dalam kerangka sistem, tidak melihat masalah secara parsial. Mereka tahu bahwa jika satu komponen terganggu, seluruh sistem bisa lumpuh. Karena itu, setiap solusi dirancang dengan memperhitungkan interaksi antarbagian, potensi efek domino, serta konsekuensi jangka panjang.

Kemampuan ini sangat berguna ketika mereka terjun ke ranah kebijakan publik. Persoalan negara sesungguhnya mirip dengan persoalan teknik, hanya skalanya jauh lebih besar dan variabelnya lebih banyak.

Ketika menghadapi masalah kemacetan, misalnya, seorang insinyur tidak akan berhenti pada wacana penambahan jalan. Ia akan melihat jaringan transportasi, perilaku pengguna jalan, efisiensi angkutan umum, hingga distribusi permukiman.

Dalam masalah pangan, pendekatan insinyur akan menautkan rantai pasok, ketersediaan infrastruktur, sistem logistik, hingga teknologi penyimpanan.

Disiplin berpikir sistemik inilah yang membuat lulusan teknik merasa “betah” mengurai kerumitan negara. Mereka tidak gentar dengan kompleksitas, karena sejak awal dibiasakan menghadapi persoalan yang saling terkait. Alih-alih mencari jawaban instan, mereka menempuh jalur analisis yang panjang, menelusuri akar masalah, lalu menyusun desain solusi yang bisa bekerja secara menyeluruh.

Angka sebagai Bahasa Kekuasaan Baru

Politik sering identik dengan narasi, retorika, dan kompromi. Namun insinyur dibesarkan dalam tradisi angka. Mereka terbiasa mengukur, menguji, dan memverifikasi sebelum mengambil keputusan.

Sejak awal perkuliahan, mahasiswa teknik sudah diperkenalkan dengan dunia yang tidak mengenal kata “kira-kira”. Satu kesalahan angka dalam perhitungan jembatan bisa berakibat fatal, satu variabel yang diabaikan dalam perencanaan reaktor bisa membawa risiko besar. Karena itu, ketepatan menjadi budaya.

Data bukan sekadar angka di kertas, melainkan dasar pijakan untuk menjamin keselamatan, efisiensi, dan keberhasilan.

Tradisi itu terbawa ketika mereka masuk ke ranah kebijakan publik. Alih-alih membuat keputusan berdasarkan tekanan politik atau intuisi semata, para insinyur cenderung mencari bukti empiris.

Mereka ingin tahu berapa persen inflasi bisa ditekan, seberapa jauh angka kemiskinan turun, atau bagaimana produktivitas per hektar bisa meningkat. Setiap kebijakan dirumuskan dengan indikator keberhasilan yang terukur, bukan sekadar janji abstrak.

Bagi masyarakat yang kian kritis, pendekatan ini menghadirkan rasa percaya. Data dianggap lebih objektif daripada retorika. Di sinilah insinyur menemukan tempatnya: menghadirkan bahasa baru dalam politik, bahasa yang dingin tapi meyakinkan. Angka-angka menjadi argumen, grafik menjadi narasi, dan indikator menjadi kompas arah kebijakan.

Efisiensi dalam Birokrasi

Logika teknik mengajarkan prinsip efisiensi: hasil maksimal dengan biaya minimal. Prinsip ini terbawa ke dalam logika APBN. Di kampus, mahasiswa teknik dibiasakan menghadapi keterbatasan sumber daya.

Mereka harus memilih material yang kuat tetapi hemat biaya, atau merancang sistem yang andal dengan energi seminimal mungkin. Pola pikir itu terbawa ketika mereka mengelola birokrasi.

APBN dipandang bukan sekadar angka besar di atas kertas, tetapi sebagai sistem dengan banyak titik kebocoran. Dari rantai distribusi bantuan sosial yang panjang hingga prosedur perizinan yang berbelit, insinyur mencari celah untuk memangkas inefisiensi.

Infrastruktur pun dihitung bukan hanya dari biaya konstruksi, tetapi juga manfaat jangka panjang: pengurangan waktu tempuh, efisiensi logistik, dan multiplier effect bagi ekonomi daerah.

Politik Bukan Mesin

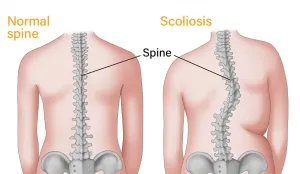

Namun ada sisi lain yang perlu dicatat. Negara bukanlah mesin yang bisa diatur dengan persamaan matematis. Masyarakat bukan variabel statis, melainkan manusia dengan nilai, budaya, dan emosi. Di sinilah letak tantangannya.

Pendekatan yang terlalu teknis berisiko mereduksi realitas sosial. Sebuah kebijakan bisa sangat efisien di atas kertas, tapi gagal total karena tidak peka terhadap aspirasi publik.

Begitu pula kemampuan komunikasi: insinyur mungkin cemerlang dalam menyusun model, tetapi tidak selalu piawai dalam menyampaikan kebijakan kepada rakyat.

.webp)