Oleh: Yusran Darmawan*

Malam itu, langit di Samudra Pasifik begitu kelam. Ombak menggulung tinggi, angin menerjang layar, dan sebuah perahu kayu kecil terombang-ambing di tengah laut lepas.

Di atasnya, seorang nelayan Buton menggenggam erat kemudi, berharap bisa menemukan arah pulang. Namun, takdir berkata lain. Kapalnya terdampar di sebuah pulau asing, jauh dari perairan Nusantara.

Kisah seperti ini bukan hal baru bagi masyarakat Buton. Selama berabad-abad, para pelaut dari Sulawesi Tenggara telah dikenal sebagai pengembara ulung. Mereka menjelajah lautan hingga ke Filipina, Australia, bahkan Kepulauan Pasifik. Bagi mereka, laut bukan sekadar ruang terbuka yang memisahkan daratan, tetapi juga jalan hidup, penghubung, dan sumber penghidupan.

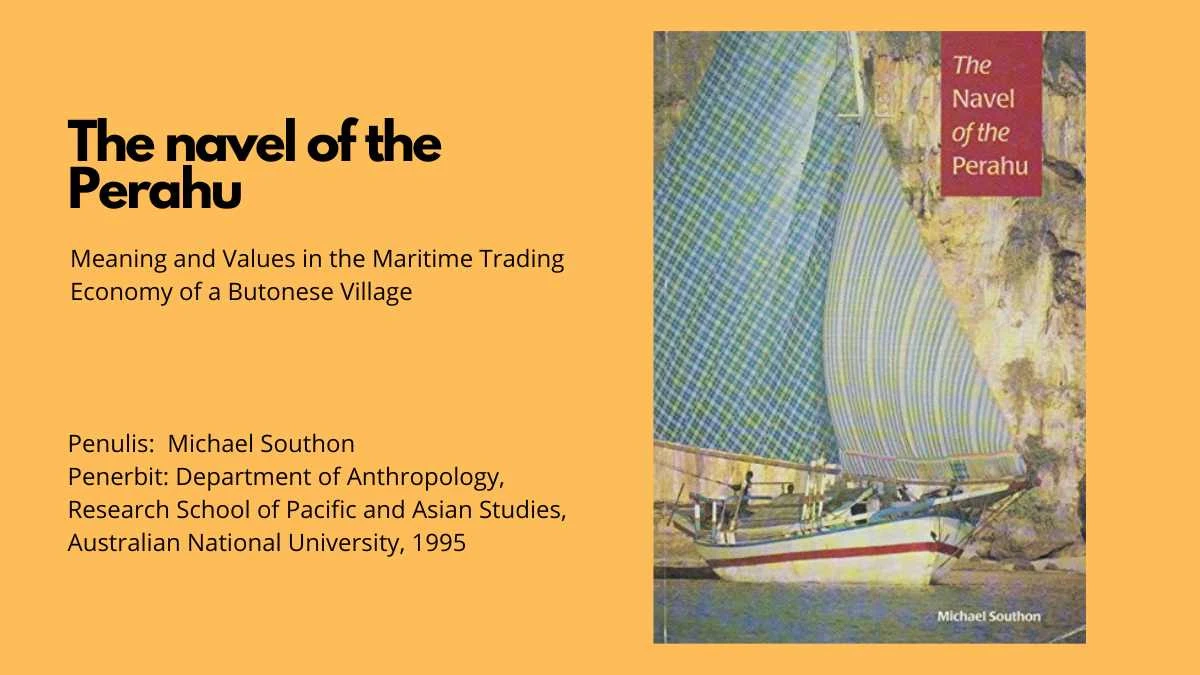

Namun, bagi Michael Southon, seorang antropolog asal Australia, perahu Buton bukan hanya soal navigasi dan perdagangan. Ia melihatnya sebagai cerminan identitas, spiritualitas, dan struktur sosial masyarakat maritim.

Pusar Perahu: Titik Keseimbangan di Lautan

Dalam tubuh manusia, pusar mengacu pada bekas tali plasenta di perut, yang selama dalam kandungan menjadi penghubung utama untuk mendapatkan asupan makanan dari ibu. Ia adalah titik pusat yang menghubungkan manusia dengan sumber kehidupannya.

BACA: Hiroko Yamaguchi, Jejak Buton di Negeri Sakura

Dalam budaya Buton, konsep yang sama diterapkan pada perahu. Pusar perahu (navel of the perahu) adalah bagian tengah kapal yang dianggap sebagai pusat keseimbangan, tempat di mana semua kekuatan bertemu, menjaga harmoni antara manusia, laut, dan dunia spiritual. Jika bagian ini tidak dibuat dengan benar atau tidak dihormati, perahu diyakini akan kehilangan keseimbangannya, baik secara fisik di laut maupun dalam kehidupan pemiliknya.

-300x200.webp)