Ekonom dari Celios, Bhima Yudhistira Adhinegara, menyebut fenomena ini bukan hal baru, tapi memuncak pascapandemi, ketika inflasi bahan pangan, suku bunga tinggi, dan beban cicilan membuat daya beli kelas menengah semakin menipis.

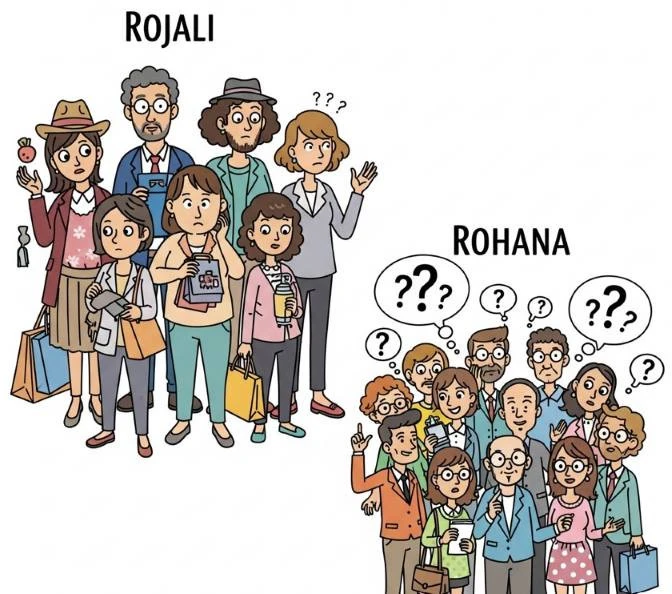

Mereka datang ke mall bukan untuk membeli, tapi sebagai sarana hiburan, refresing, dan menjaga citra sosial: "cuma sekadar cuci mata, refreshing" sambil menyeimbangkan tekanan hidup yang menyesakkan.

Kepala Ekonom BCA, David Sumual, menambahkan bahwa banyak di antara kelas menengah atas tetap memiliki uang, namun lebih memilih menabung atau berinvestasi dalam instrumen yang dianggap aman seperti surat berharga negara, emas, atau saham—alih-alih membelanjakan uangnya pada retail.

Rojali dan Rohana adalah manifestasi dari apa yang oleh sosiolog disebut sebagai "performative consumption" – konsumsi sebagai pertunjukan sosial.

Mereka datang ke mal bukan semata untuk berbelanja, tetapi untuk merasakan atmosfer kemewahan, menikmati fasilitas gratis seperti AC dan wifi, serta mempertahankan identitas sosial yang terancam oleh kondisi ekonomi yang tidak menentu. Ini adalah bentuk resistensi halus terhadap eksklusivitas ekonomi yang semakin menguat.

Akar permasalahan ini terletak pada kompleksitas tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini. Tingkat pengangguran di Indonesia meningkat menjadi 4,91 persen pada kuartal ketiga 2024 dari 4,82 persen pada kuartal pertama 2024.

Bahkan lebih mengkhawatirkan, berdasarkan data KSBSI, terdapat sekitar 100.000 orang yang terkena dampak PHK dari Juni 2024 hingga April 2025. Di balik setiap angka PHK, ada keluarga yang kehilangan sumber penghasilan utama, ada anak-anak yang harus menunda cita-cita pendidikan, dan ada mimpi-mimpi yang terpaksa ditunda.

Kondisi ini diperparah oleh gejolak ekonomi global yang tidak kunjung mereda. Pertumbuhan global diproyeksikan sebesar 3,2% tahun ini dan 3,3% pada 2025 dan 2026, dengan inflasi yang terus mereda.

Meskipun demikian, prospeknya sangat tidak pasti. Indonesia, sebagai ekonomi terbuka, tidak dapat terlepas dari dinamika global ini. Ekonomi Indonesia telah pulih dari resesi COVID-19 dan inflasi telah turun signifikan, namun eksposur terhadap ketidakpastian global tetap tinggi.

Disrupsi digital yang terus bergulir turut memperkeruh situasi. Sementara ekonomi digital Indonesia terus tumbuh dan diproyeksikan mencapai 130 miliar dolar AS pada 2025, transformasi ini juga menciptakan polarisasi ekonomi baru.

Mereka yang tidak mampu beradaptasi dengan teknologi digital semakin terpinggirkan, sementara yang berhasil memanfaatkannya meraih keuntungan berlipat.

Rojali dan Rohana adalah representasi dari kelompok yang berada di persimpangan ini: mereka paham teknologi digital untuk mencari informasi dan berbagi pengalaman, namun kekuasaan beli mereka terbatas.

Ketidakpastian geopolitik global juga memberikan tekanan tambahan. Konflik geopolitik yang berkepanjangan, perang dagang antar negara besar, dan ketegangan regional telah menciptakan volatilitas dalam rantai pasok global dan harga komoditas.

Pada 2023 dan 2024, Rupiah menghadapi tekanan baru, terdepresiasi ke level sekitar Rp 16.200 per dolar pada April 2024. Depresiasi ini disebabkan oleh ketidakpastian politik menjelang pemilihan presiden dan kekhawatiran atas kebijakan fiskal.

Tekanan pada mata uang ini langsung dirasakan oleh masyarakat melalui kenaikan harga barang-barang impor dan bahan baku.

Namun, di balik tantangan-tantangan ini, fenomena Rojali dan Rohana justru menunjukkan ketangguhan dan kreativitas rakyat Indonesia. Mereka tidak putus asa atau larut dalam keluhan, tetapi mencari cara untuk tetap menikmati hidup dan mempertahankan martabat sosial mereka. Ini adalah bentuk resiliensi yang patut diapresiasi dan dipahami sebagai potensi yang dapat dikembangkan.

Untuk melewati semua hambatan ini, Indonesia membutuhkan pendekatan yang holistik dan humanis. Pertama, kebijakan ekonomi harus lebih inklusif dan berpihak pada kelompok menengah ke bawah.

>> Baca Selanjutnya