Oleh: Khusnul Yaqin*

Sains selalu bergerak dalam lanskap paradigmatik yang senantiasa bergeser mengikuti arus sejarah. Seperti yang digagas Thomas Kuhn dalam The Structure of Scientific Revolutions, perkembangan ilmu tidak berlangsung linier, melainkan melalui lompatan paradigmatik ketika teori lama tidak lagi mampu menjawab tantangan realitas. Pada masa kini, umat manusia menghadapi krisis ekologi global—perubahan iklim, kepunahan massal spesies, degradasi tanah dan air, serta polusi plastik dan logam toksik—yang menuntut kita meninjau ulang fondasi epistemologis sains modern.

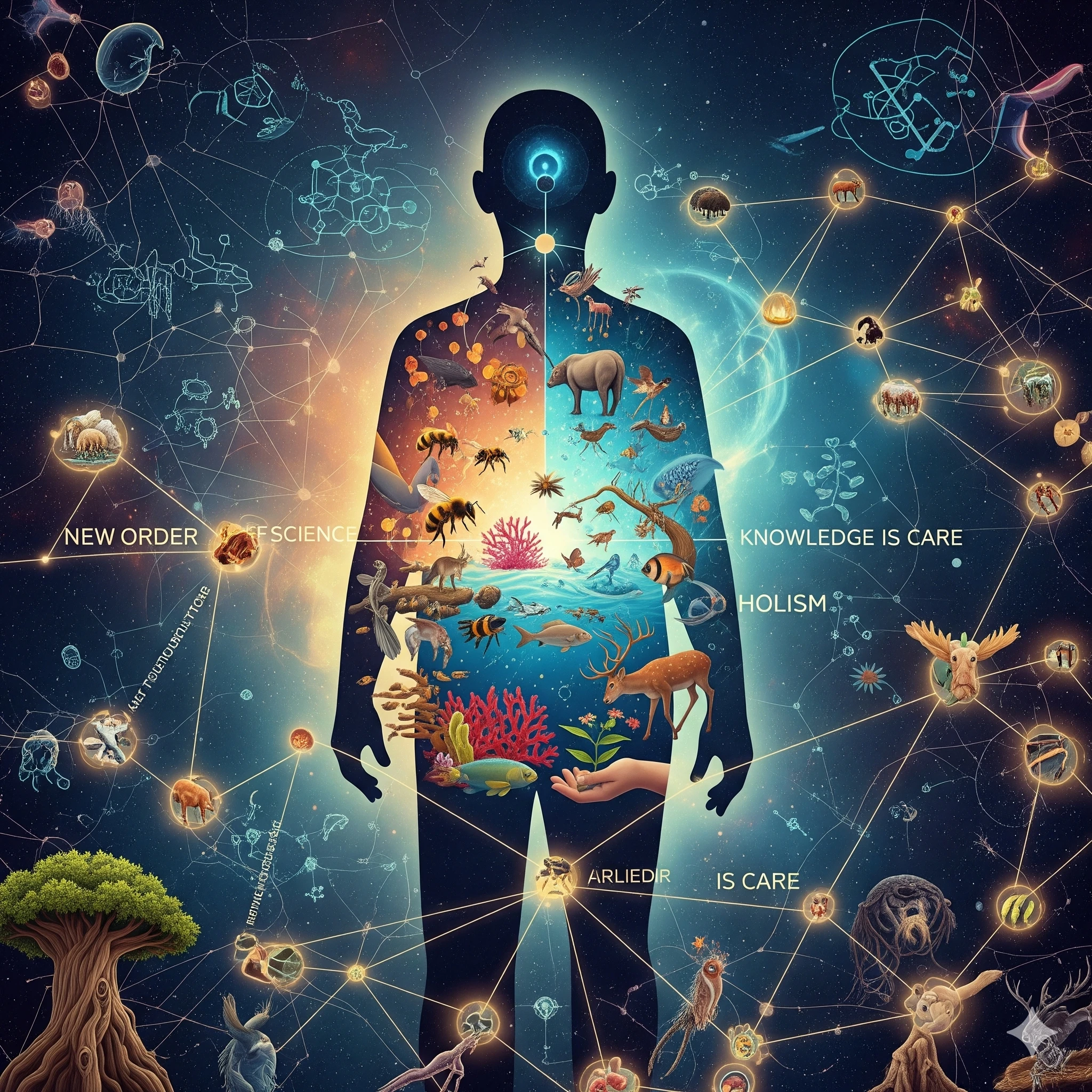

Jika modernitas dibangun atas dasar antroposentrisme—di mana manusia menempatkan dirinya sebagai pusat dan penguasa alam—maka kini kita memerlukan new order science (tatanan baru ilmu) yang berpijak pada biodiversitas. Biodiversitas tidak hanya berarti jumlah spesies atau variasi genetik, melainkan juga jaringan relasional yang menopang keberlangsungan seluruh sistem kehidupan. Kita melihat bahwa peralihan ini bukan sekadar teknis, melainkan ontologis: dari melihat alam sebagai objek, menuju pengakuan bahwa alam adalah subjek kosmis yang hidup.

Biodiversitas adalah realitas yang mengakar dalam filsafat alam. Aristoteles menyebut kehidupan sebagai entelechia—daya untuk mewujudkan potensi. Dalam keragaman hayati, kita melihat ekspresi paling murni dari daya hidup tersebut. Setiap spesies adalah wujud unik dari potensi kosmos, membawa fungsi ekologi dan makna filosofis.

Sains modern, sejak Descartes, cenderung mereduksi alam menjadi mesin yang bisa dipilah-pilah dan direkayasa. Namun, perspektif biodiversitas memaksa kita untuk mengakui bahwa kehidupan adalah jaringan yang tak dapat direduksi. Inilah yang selaras dengan gagasan Mulla Sadra tentang gradasi wujud (tashkik al-wujud), di mana realitas hadir dalam tingkatan-tingkatan eksistensi yang saling terhubung. Spesies bukanlah atom-atom terpisah, melainkan simpul dalam tenunan kosmik.

Ilustrasi "sains tatanan baru" berbasis biodiversitas. Mengilustrasikan pergeseran paradigmatik dalam sains, dari pandangan antroposentris menjadi biosentris. Di pusatnya, sosok manusia tidak lagi menjadi penguasa tunggal, melainkan wadah bagi jaringan kehidupan yang kompleks dan saling terhubung, dari mikroorganisme hingga hewan-hewan besar. Hal ini merefleksikan holisme ontologis—di mana alam adalah satu kesatuan—yang menolak pandangan reduksionis. Dengan demikian, sains tatanan baru ini mendorong epistemologi yang berprinsip "pengetahuan adalah kepedulian" (knowledge is care), bukan sekadar kekuasaan, dan menempatkan etika konservasi sebagai fondasi utama.

Dengan demikian, new order science berbasis biodiversitas menolak reduksionisme. Ia mengedepankan holisme ontologis, melihat kehidupan sebagai totalitas yang melampaui sekadar jumlah bagian.

Jika epistemologi sains modern berakar pada semangat Francis Bacon: “knowledge is power”—pengetahuan adalah kekuasaan untuk menaklukkan alam—maka tatanan baru ini menuntut epistemologi yang lebih rendah hati. Pengetahuan tidak lagi sekadar instrumen dominasi, tetapi sarana membangun persekutuan dengan dunia hayati.

Dalam kerangka ini, penelitian biodiversitas tidak hanya dimaknai sebagai inventarisasi spesies atau analisis genetik. Ia menjadi praktik dialogis: bagaimana manusia mendengar suara ekosistem, menafsirkan bahasa spesies lain, dan menempatkan diri dalam jejaring relasi ekologis.

Epistemologi baru ini bersifat transdisipliner. Ia melampaui batasan biologi murni, menyerap wawasan dari filsafat, antropologi, hingga kearifan lokal. Misalnya, masyarakat adat di Amazon atau Nusantara tidak melihat hutan hanya sebagai gudang kayu, melainkan sebagai entitas hidup yang menyimpan roh dan pengetahuan. Integrasi sains modern dengan kosmologi lokal inilah yang membentuk wajah baru sains yang lebih inklusif.

Sains baru ini tidak hanya menata ulang ontologi dan epistemologi, tetapi juga menuntut etika baru. Selama berabad-abad, sains modern dikooptasi oleh etika utilitarian: nilai spesies ditentukan sejauh ia bermanfaat bagi manusia. Pandangan ini melahirkan eksploitasi tanpa batas—hutan ditebang, laut dikuras, spesies punah.

Sebaliknya, new order science berbasis biodiversitas menegaskan etika biosentris hingga ekologi transenden: setiap bentuk kehidupan memiliki nilai intrinsik, terlepas dari kegunaannya bagi manusia. Pandangan ini selaras dengan prinsip deep ecology dari Arne Næss, yang menyerukan kesetaraan ontologis antar spesies. Bahkan, lebih jauh lagi, etika ini bergema dalam ajaran Ahlul Bait, ketika Imam Ali berkata: “Aku tidak akan bermaksiat kepada Allah meskipun hanya dengan mengganggu seekor semut.”

Etika biodiversitas menuntut manusia untuk mengasihi semesta sebagai amanah, bukan sekadar komoditas. Sains pun berubah fungsi: dari mesin eksploitasi menuju alat pemeliharaan kehidupan.

Dalam ranah metodologis, paradigma baru ini berpijak pada teori sistem kompleks. Biodiversitas tidak dapat dipahami melalui pendekatan linier-kausal semata, melainkan melalui jaringan interaksi yang bersifat non-linear, adaptif, dan dinamis.

Contoh konkret terlihat dalam ekotoksikologi. Ketika polutan mikroplastik memasuki ekosistem laut, dampaknya tidak hanya berhenti pada ikan yang menelannya. Mikroplastik berinteraksi dengan logam toksik, mengubah perilaku plankton, menjadi vektor bakteri patogen, memengaruhi metabolisme kerang, hingga akhirnya berdampak pada kesehatan manusia. Inilah yang disebut emergent properties—sifat baru yang muncul dari interaksi kompleks.

Oleh karena itu, metodologi sains baru harus menggabungkan big data, model jaringan ekologi, hingga pendekatan biomarker untuk menangkap kompleksitas ini. Namun, data saja tidak cukup; ia harus ditafsirkan dengan sensibilitas filosofis agar tidak jatuh pada teknokratisme yang buta nilai.

Biodiversitas bukan sekadar koleksi organisme; ia adalah infrastruktur kehidupan. Ia menyediakan jasa ekosistem: penyerbukan, siklus air, stabilitas iklim, hingga penyediaan oksigen. Tanpa biodiversitas, sains apa pun kehilangan pijakan, sebab hilanglah substrat kehidupan yang memungkinkan sains itu eksis.

Dengan menempatkan biodiversitas sebagai basis, sains memasuki fase kosmopolit: ia tidak lagi berpusat pada manusia, melainkan pada komunitas kehidupan global. Krisis iklim dan pandemi global menjadi bukti nyata bahwa nasib manusia tak bisa dipisahkan dari nasib biodiversitas.

Namun, new order science bukan hanya soal empiris. Ia juga menyinggung dimensi transendental. Dalam biodiversitas, kita menemukan jejak ilahi: keindahan simetri kupu-kupu, kompleksitas terumbu karang, hingga harmoni hutan hujan tropis yang menyimpan spesies mikroendemik seperti Oryzias eversi di Toraja. Semua itu menyiratkan keteraturan kosmik yang melampaui kalkulasi.

Filsafat Timur, khususnya dalam pandangan Mulla Sadra, menegaskan bahwa alam adalah tajalli—manifestasi wujud ilahi. Maka, melestarikan biodiversitas adalah bagian dari spiritualitas. Sains tidak berhenti pada pengukuran, tetapi mengarah pada kontemplasi: memahami kosmos sebagai ayat-ayat Tuhan yang hidup.

Paradigma baru ini juga membawa implikasi sosial-politik. Jika sains berbasis biodiversitas diinstitusikan, maka kebijakan pembangunan harus menempatkan konservasi sebagai prioritas. Negara tidak bisa lagi hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, melainkan harus menyeimbangkan keadilan ekologis.

Lebih jauh lagi, new order science menuntut demokratisasi pengetahuan. Biodiversitas adalah milik bersama umat manusia, bukan komoditas segelintir korporasi bioteknologi. Karena itu, sains baru ini menolak monopoli pengetahuan genetika atau paten atas kehidupan. Ia mendorong akses terbuka, kolaborasi lintas bangsa, dan pengakuan atas hak masyarakat adat yang menjaga keragaman hayati selama berabad-abad.

Akhirnya, new order science berbasis biodiversitas adalah upaya menata ulang fondasi sains. Ia bergerak dari reduksionisme menuju holisme, dari penguasaan menuju persekutuan, dari utilitarianisme menuju biosentrisme, dari linearitas menuju kompleksitas, dan dari sekularitas menuju transendensi.

Di era kepunahan massal keenam, tatanan baru ini bukan pilihan, melainkan keharusan. Jika sains terus beroperasi dalam paradigma lama, ia akan menjadi saksi bisu kehancuran biosfer. Tetapi jika sains berani melompat ke paradigma biodiversitas, ia akan menjadi jalan keselamatan: sains yang bukan hanya knowledge is power, melainkan knowledge is care.

Dengan demikian, tugas kita sebagai ilmuwan dan warga bumi adalah membangun sains yang berpihak pada kehidupan. Sains yang lahir dari kerendahan hati di hadapan kompleksitas alam, sekaligus dari keberanian untuk menata dunia yang lebih adil dan lestari. Inilah new order science—sains yang berakar pada biodiversitas, berbuah pada keberlangsungan hidup seluruh makhluk.

*Penulis adalah Guru Besar pada Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin