Oleh: Yusran Darmawan*

Di sebuah senja, angin meniup layar yang lelah. Sebuah phinisi melintas pelan di lepas pantai Darwin, menyusuri perairan yang pernah disapa oleh para pelaut dari Makassar ratusan tahun silam.

Tak ada meriam, tak ada teriakan takluk. Hanya suara laut yang tua dan perjalanan yang panjang. Di buritan, waktu seolah memutar ulang: tentang musim angin barat, tentang trepang, dan tentang Marege’.

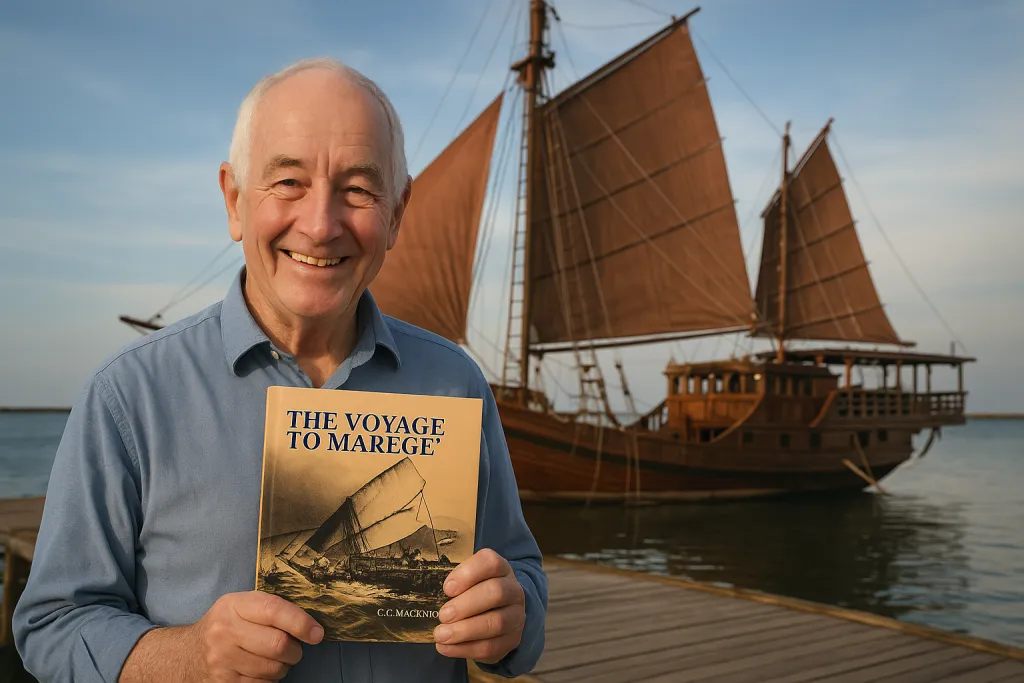

Saya membaca kembali buku terjemahan itu, The Voyage to Marege’, yang diterbitkan Inninawa. Campbell Macknight menulisnya pada 1976, dengan ketekunan seorang yang tidak sekadar memandang sejarah sebagai urutan tanggal dan kejadian.

Ia mengamati, menyigi, menggali jejak-jejak yang terbenam dalam pasir dan ingatan. Ia mencatat bahwa pelaut dari Sulawesi Selatan telah tiba lebih dahulu di Australia utara, sebelum Cook, sebelum kolonialisme menancap peta di benua itu.

Sebelum nama-nama seperti New South Wales atau Northern Territory dicetak dalam atlas Eropa, para pelaut dari Makassar sudah lebih dahulu membaca angin dan rasi bintang, mengarungi Laut Timor dengan pengetahuan purba yang diwariskan secara lisan.

Mereka tahu kapan musim angin barat datang, kapan arus laut bersahabat, dan di mana terumbu karang menyimpan harta yang dicari: trepang, hewan laut yang dianggap berkhasiat dan bernilai tinggi di pasar Tiongkok.

Para pelaut itu datang bukan sekali dua kali. Mereka datang setiap tahun, membangun kamp musiman di pesisir Arnhem Land, mendirikan dapur pengeringan teripang, menjalin interaksi dengan masyarakat Aborigin. Tidak ada upacara penaklukan, tidak ada pengibaran panji kerajaan.

Yang ada hanyalah kesepakatan tak tertulis, tukar-menukar hasil laut dan barang bawaan dari Sulawesi, dan kadang, kisah yang tertinggal dalam bentuk lukisan gua atau nyanyian rakyat setempat.

Di antara bukti-bukti sejarah, Macknight menemukan jejak keteraturan: sistem perizinan antar-suku, pembagian wilayah pengumpulan teripang, bahkan kata-kata Makassar yang diserap dalam bahasa Yolngu.

Apa yang dicatat Macknight membalik urutan sejarah yang sering kita pelajari. Bahwa Australia bukanlah benua yang "ditemukan" oleh Cook pada abad ke-18. Ia bukan tanah kosong (terra nullius) yang menanti untuk diisi peradaban. Ia telah disentuh oleh peradaban bahari dari Nusantara.

Dan jejak itu bukan mitos. Ia hidup dalam arsip pelabuhan, dalam lukisan tua, dalam catatan kapten Belanda yang heran melihat orang-orang berwajah Asia tinggal di pesisir Australia, jauh sebelum kapal Inggris pertama menurunkan jangkar.

Dengan mencatat itu semua, Macknight tidak sekadar memberi kita fakta baru. Ia menegaskan bahwa sejarah Asia Tenggara tidaklah inferior dalam percaturan global. Bahwa para pelaut Bugis dan Makassar bukan hanya subjek pasif kolonialisme, tetapi aktor yang aktif membentuk dunia sekitarnya, melalui layar, tali-temali, dan naluri yang diasah oleh generasi demi generasi.

Mereka adalah bagian dari sejarah Australia, sebagaimana mereka adalah bagian dari sejarah kita. Sebuah sejarah yang saling menyilang sebelum politik membelahnya menjadi "asing" dan "domestik", "milik kita" dan "milik mereka".